私は2018年に不動産投資を始めました。

始める前は多少勉強したのですが、最近は慣れてきたせいか余り熱心に勉強をしていませんでした。

そんななか、成功した人のツイートやYoutubeを見ても、意味が分からない言葉や用語などが飛び交っていて危機を感じていました。

このまま勉強もせずわからないまま事業として進めていってもいいのだろうか。

実は、自分も不動産投資家として成功したい、という気持ちよりも、失敗したくない気持ちが強いのです。

失敗をしたくないのに勉強しない、のは矛盾しているように思われるかもしれませんが、実際そうなのだからしょうがないのです(笑

じゃあ、セミナーなどの行っているのかというと自分の性格上、大家さんの会、みたいな会は苦手なのです。

なぜそう思うかというと、「人に聞く前にまず自分で勉強しろ」が最低限のマナーだと思い込んでいるからです。

(これは私の場合、ということで一般的な「大家さんの会」はフレンドリーな会だと思います、多分。

というわけで、セミナーにも行かず、我が家で一人でモヤモヤしていてもしょうがないのでひたすらYoutube見ているわけです。

すると(一方的に)尊敬しているもふもふ社長の動画の中で、かなり本を読んでいるという発言がありました。

そうだ、人付き合いは苦手だけど読書なら一人でできるので自分の性格に合致している。

そして読書はコストが低い。

仮に一冊1500円だとしても100冊で15万円、セミナー行くとあっという間に飛ぶ。

よし、読書をしよう(単純

私が本を読む一番の目的は、「再現性」がある内容を見つけられることです。

再現性とは、その人だけではなく誰にでも当てはまって再現できることを指します。

書かれていることは、他の人でも再現できるか、地方、都会、属性、時代、日本や海外など、自分に当てはめて検討してみたりします。

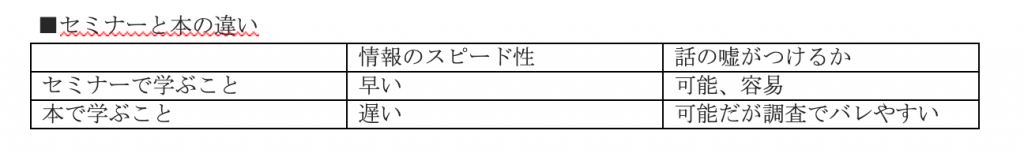

セミナーと違って読書のいいところは、本当かなぁ?と思ったら調べられることです。

嫌な言い方をすると「あなたの自慢話を聞かせて欲しいと近づいて、裏を探ってみたり」とかね。

不動産投資の特徴は長期スパンで考えることにあるので、出版の際には良くても今はダメとかざらにあります。

例えば、スルガ銀行にエビデンスを偽装して融資を受けたり、多法人スキーム、シェアハウス投資を勧めていた人は今何をしているか?は全く分かりませんし、責任も取りません。そういう世界なのです。

不動産投資の怖い話を聞くと、結構無責任に勧めてくる人が多いのに驚きます。

私の読書の裏テーマとして、そういった嫌らしい読み方もしたいと思います。

どうせ読むならいい本を読みたいと思うのは当たり前です。

しかし、読む前にこの本はいい本である、なんてことは知ることができません。

そこで、多角的にいい本(と目的に合った本)に出会う確率を上げる方法を考えてみました。

一つは、王道ですがアマゾンで「不動産投資」と検索してレビューの満足度が高いものと最新のものをそれぞれ選ぶ方法です。

次に、偶然に期待して近所の大型書店に置かれてたものを左から順番に購入して読む方法です。

最後に、ブックオフで購入です(これだとあの人は今、的な本に出会いやすい)。

この3カ所から購入してバランスよく読もうと思います。

ちなみに、一つの軸で選ばないのは私の人生訓でもある「卵を一つのカゴに盛るな」から来ています。

これについては別途投稿を作る予定ですが「バカになるほど、本を読め!」神田昌典著、の本から影響を受けています。

準備→予習→フォトリーディング→復習→活性化の順に読み進めていきます。

1、準備とは本を読む目的を明確にすること。

具体的には「本を読んだ後に、自分はどうなっているか」を想像することにあります。

2、予習は本の内容を予習することです。表紙、裏表紙、目次などをざっと見て1分ほどで全体像を掴みます。

3、フォトリーディング

4、復習はトリガーワードを探すこと。

トリガーワードとは、本の中で強調されながら繰り返し使われている語句のこと。

このトリガーワードと疑問点をセットにして書き留めておくこと。

5、活性化は、復習の際に思い浮かんだ疑問点に答える箇所を探すこと。

不動産投資の読書は娯楽の読書ではなくビジネスの読書なので必ずメモを取りながら読みます。

物事を成し遂げるには計画が必要です。

1年間は365日、365日は52週間、1年で100冊ということは、52週で100冊なので、週あたり2冊から3冊のペースです。

しかし、ある程度のバッファを持たないと不安なので、2冊の週と3冊の週を交互に読み進めていくこととしました。

思いつきで進めないためにも月に一度はスケジュールの見直しと今後の予定について書き留めていきます。